通讯员 黄茵

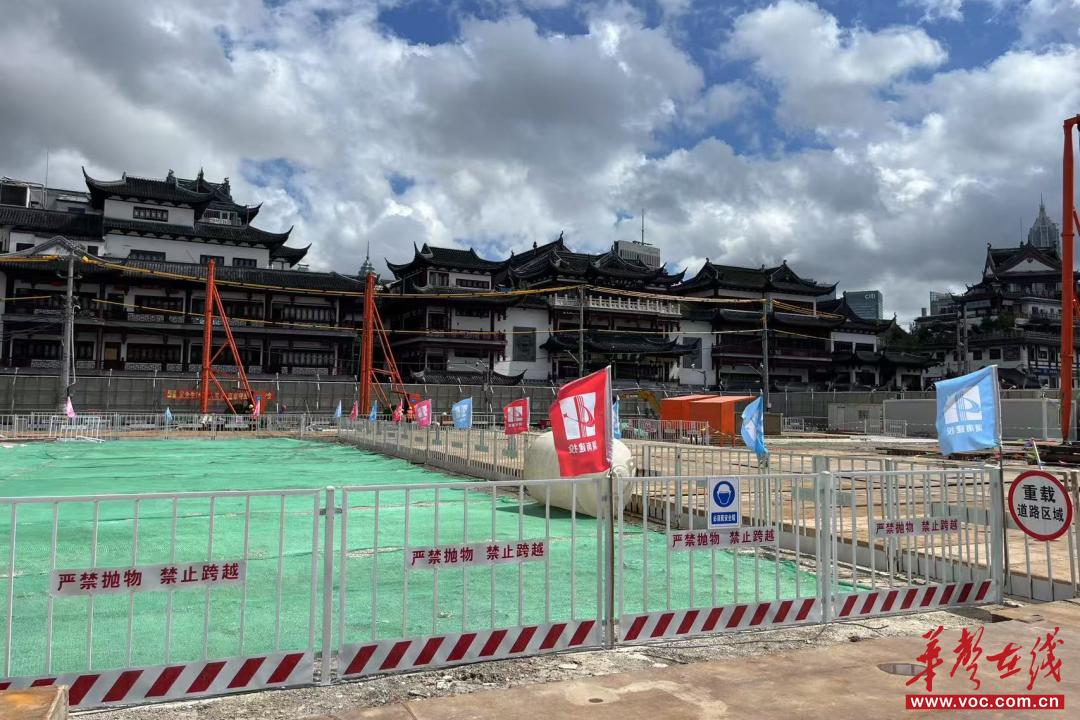

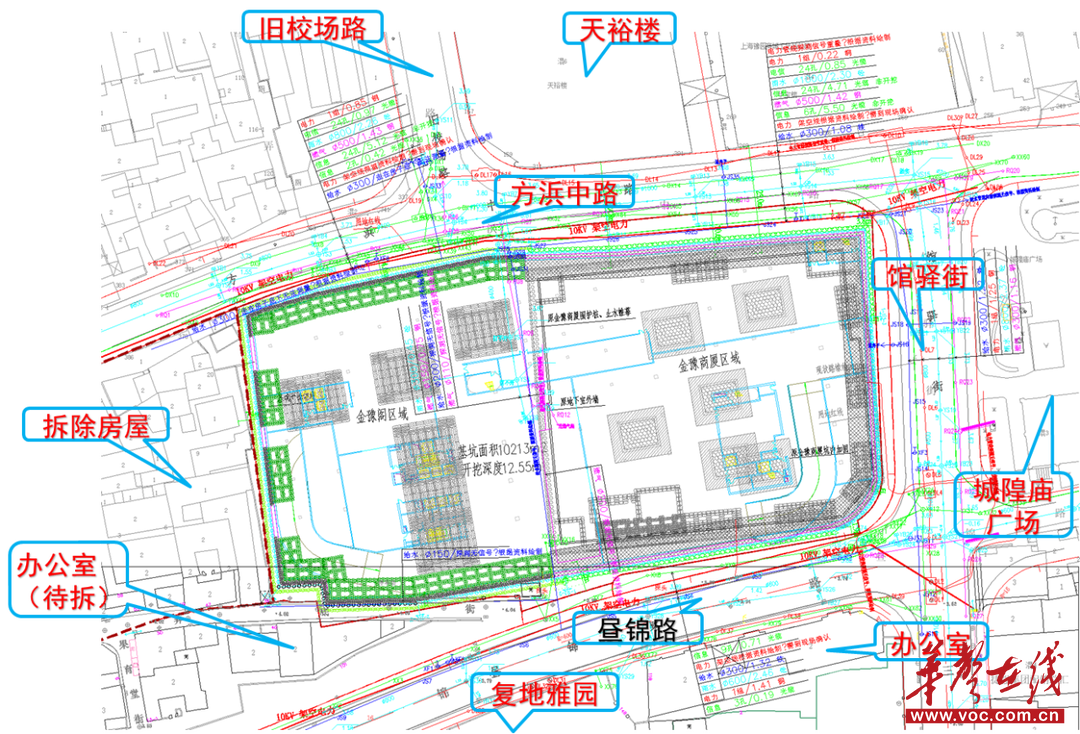

11月初的上海已带着一丝寒意,但黄浦区核心地段的豫园二期项目工地依旧繁忙。湖南建投四建集团豫园二期项目团队正在进行一场棘手的挑战——在不破坏原有地下室结构的前提下,将既有地下室顶板加固为足以承载50吨的施工平台。这里四周是繁华的豫园商业区和需要重点保护的文化风貌建筑,作业空间被压缩到极致,为成功完成这场地下空间的精密织锦,项目团队用“三重破局”的实践交出一份高质量答卷。

技术破局:连贯作业中的技术接力

整个施工过程,犹如一场在活体上的“显微手术”,手术成功的前提是精准诊断。项目技术团队做的第一件事,就是为这座已有数十年“高龄”的地下室进行一次全面测量,精准定位每一处潜在的裂缝、疏松等“病灶”,基于这份详尽的“健康档案”,“靶向加固”的方案应运而生。

与“大水漫灌”式的整体加固不同,“靶向加固”追求的是“精准滴灌”。团队通过精密计算,仅在重型车辆通行的主通道、大型桩基设备的支点等关键受力区域进行重点增强。

现场在施工的同时也监测着结构的应力、应变与变形数据。任何微小的异常波动都必须立刻分析,确保加固结构始终处于绝对安全状态,防止拆除后周边建筑沉降。

桩基工程的结束,意味着另一场更为严峻的考验——基坑开挖与内支撑施工的正式开始。

工程桩作为整个建筑的竖向承重核心,其作用犹如深入地基的“定海神针”;与之相对应的,支撑体系则是水平受力,确保开挖过程中基坑稳定。首道支撑与冠梁、立柱桩连接,又形成竖向受力,为地下室各项工作提供工作面。项目团队对支撑体系的轴力、围护结构的位移进行实时监测,确保这道“生命线”始终处于可控状态。

管理破局:多阶段协同的“精密钟表”

在豫园二期项目建设中,建投四建高度重视,成立了大豫园现场指挥部,多次到项目蹲点,实行自上而下的靠前指挥模式,确保问题在一线发现、决策在一线形成、难题在一线解决。

面对从桩基到支撑的多阶段、高难度连贯作业,项目管理变成了一门关于时间、空间和资源的精密艺术。

项目实行24小时值班制,利用BIM技术进行4D施工模拟。对混凝土浇筑等关键环节,确保人、机、料在规定时间内精准就位,这种精细管理,是支撑体系得以高质量、快速成型的根本保障。

对于施工可能产生的噪音和粉尘,团队更是“斤斤计较”,4台雾炮机矗立四周,360度旋转的喷头将水雾均匀洒向作业面,沿基坑周边架设的喷淋系统形成“水幕墙”。

安全是这条高速运转流水线的生命线。针对各阶段重大风险源,设置了电子围栏和专人盯控,从重型车辆运输到深基坑作业,项目力争安全“零事故”的完美答卷。

项目巨大的施工工期图犹如一张作战地图。支撑工程根据现场实际情况分为五个施工段,每个施工段又划分出2至3个小段,当一个小段的支撑体系完成后,施工力量立即转入下一个小段,同时材料运输车辆沿着规划好的线路精准入场,狭小场地内,1130根桩已全部完成,开工以来已完成过亿产值。

协同破局:与城市的“和谐共振”

项目部坚持“党建带团建”,党员先锋岗与青年突击队成为破局攻坚的“双引擎”。豫园二期项目党支部牵头搭建了与城管、交警、街道社区等部门的“共建联盟”。针对最棘手的土方和材料运输问题,项目团队与交警部门共同优化了疏导方案,最终确定在夜间特定时段进行,为每辆车规划了固定路线,最大程度地减少了对城市日间交通的影响。

青年突击队则承担支撑体系测量、夜间混凝土浇筑等急难险重任务,组建的志愿服务队主动为周边社区的老人提供力所能及的帮助,正是这种将心比心的沟通和主动的担当,化“阻力”为“助力”,为工程创造了一个和谐的外部环境。

这支带有“湘军”韧劲的团队,以“吃得苦、耐得烦、霸得蛮”的精神凝聚多方建设者,将技术理性与人文关怀相结合,既保障工程高效推进,也为企业在沪发展筑牢信任根基。

从创新加固、高效成桩到稳步支撑,这场连贯的胜利证明,一支外来团队不仅能吃苦,更凭借精湛技术、精细管理、高度责任和协同精神,克服超复杂城区的极限挑战。未来,项目将用实干实绩在这座城市刻下坚实印记,继续书写“沪湘融合”的奋斗答卷。

责编:张曼雪

一审:张曼雪

二审:蒋宇

三审:田从梅

来源:华声在线·网站