通讯员 刘淑媛

站在海南省昌江黎族自治县乌烈镇峨港岭的山坡上,极目远眺,连片的光伏板在阳光下泛着柔和的光泽,错落其间的绿植顺着山势铺展,风中裹挟着淡淡的草木清香。很难想象,半年前这里还是另一番景象:裸露的矿坑岩壁斑驳破碎,“晴天一身灰、雨天一身泥”是常态,连附近村民都不愿多停留。

昌江县乌烈镇生态修复光伏项目。

昌江县乌烈镇生态修复光伏项目。

如今,这片土地的蜕变,源自五矿二十三冶承建的昌江黎族自治县乌烈镇生态修复光伏项目。作为海南首个“EOD模式+矿山修复+光伏开发”示范工程,它不仅让废弃矿坑重获生机,更为全国同类待修复废弃矿山提供了一套可复制的绿色治理方案。

技术破题:让绿色“钉”在矿山伤疤上

“你看这坡,陡得站不住脚,连条像样的施工便道都没有。”指着峨港岭近乎垂直的山壁,项目经理汤志国的语气里透着攻坚克难后的坚定,“材料往上运就像给悬崖递东西,还得护着山上残存的草木,难度比平地项目翻了好几倍!”

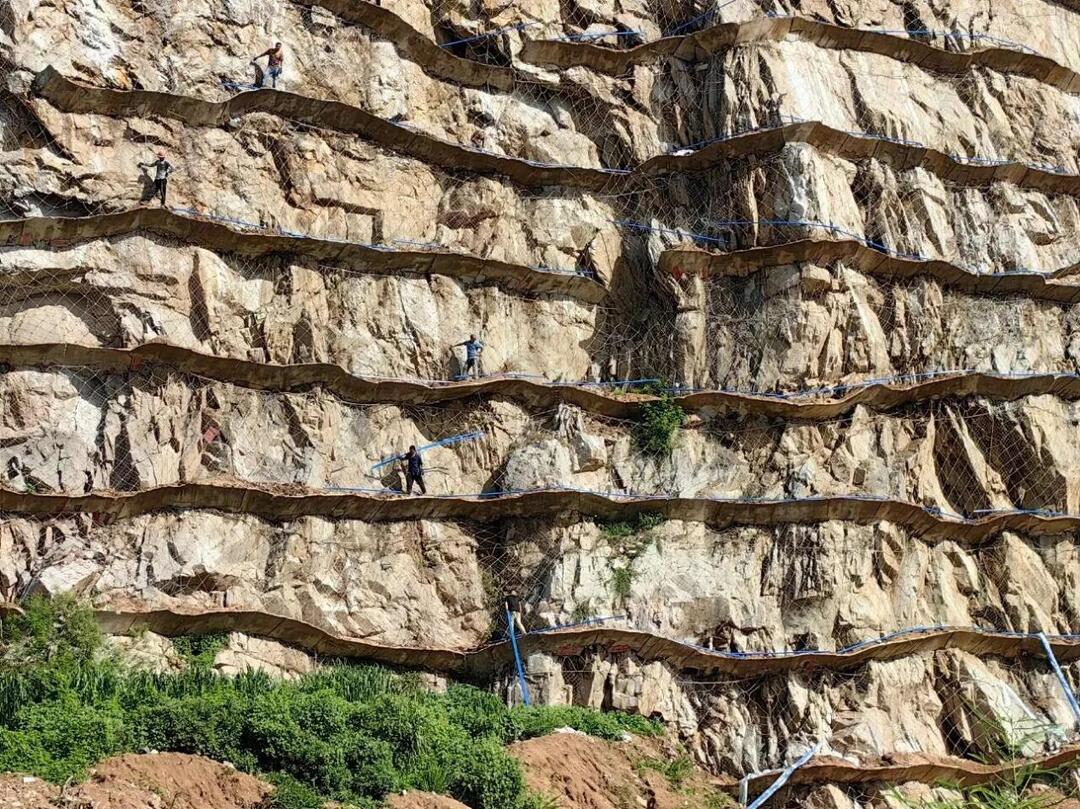

施工人员正在进行矿山修复。

施工人员正在进行矿山修复。

山地矿山修复本就无成熟经验可借鉴,五矿二十三冶项目团队一进场便面临三大难题:矿山地形复杂陡峭、矿坑边坡稳定性差、修复过程需兼顾环保与后续开发。团队没有退缩,而是凭借一项项创新专利技术,逐个攻克矿坑修复的难点。

为摸清矿坑“家底”,团队放弃了传统人工勘测,改用无人机航测搭配激光雷达技术。精准扫描矿坑岩壁的坡度、碎石分布、残存植被区,再结合三维仿真平台优化光伏组件布局,既巧妙避开了不稳定区域,又最大化了太阳能利用效率。

对于矿山陡坡易滑坡的隐患,五矿二十三冶团队设计了“桩柱一体的双排柔性光伏支架体系”,搭配微型桩基础和岩石锚杆基础,一套抗风荷载的空间索网结构牢牢“钉”在岩壁上,既稳住了边坡,又避免了施工对山体的二次破坏。

施工环节的难题也被逐一破解:“山地浅桩基础高效二次成孔技术”解决了土岩混合地层成孔难的问题;“陡峭坡地材料运输设备”让物料在陡坡上运输不再“提心吊胆”;复绿环节,研制的“矿山高陡边坡复绿播种机”,能沿着张拉线缆自动行进,一边翻土一边精准播种,既突破了传统设备的地形限制,又大幅提升了种子存活率。

矿山生态修复后。以上均由通讯员供图

矿山生态修复后。以上均由通讯员供图

就这样,在一项项技术的支撑下,绿色慢慢“爬”上了矿坑的伤疤,曾经的破碎岩壁渐渐焕发生机。

EOD模式:算好生态账,赚好经济账

过去,不少人认为矿山修复是“只花钱不挣钱”的公益事,投入大、回报慢的属性让很多项目难以持续。而五矿二十三冶昌江黎族自治县乌烈镇生态修复光伏项目用EOD模式打破这一认知偏差——其核心逻辑是以生态保护和环境治理为基础,将生态优势转化为产业发展优势,再以产业收益反哺生态维护。这使得项目不再是单纯的生态修复“施工队”,更是产业发展的“助推器”,让修复后的矿山既算“生态账”,也算“经济账”。

在生态层面,项目的效益显而易见。如今全面并网发电的光伏电站,年发电量约1700万度,能满足1400余户家庭全年的用电需求;按25年运营期计算,累计可节约标煤5203吨/年,减少二氧化碳排放35.5万吨,相当于种下了近200万棵树,彻底扭转了矿坑过去“天天吐灰”的现状。

项目还悄然改善了周边村民的生活。配套建设的雨水收集灌溉系统,将矿坑区域的雨水变为“可用水”,为附近农田补充了灌溉水源;修复后的矿坑边坡上,一条步道顺着山势蜿蜒,昔日“灰尘漫天”的禁地,如今成了村民傍晚散步、孩子们追逐嬉戏的好去处。

这些民生答卷的背后,依然是技术在“托底”。五矿二十三冶谭地春劳模创新工作室团队研发的“无极调节光伏板固定支架”,能随日照角度灵活调整,进一步提升发电效率;“矿山光伏板机械化清洗装置”则解决了陡坡清洁难题。 这些技术先后获得5项省级以上奖项,让矿山修复既有“生态温度”,又有“技术精度”。

微光成炬:为矿山修复树“标杆”

如今再看峨港岭,曾经的“矿山伤疤”早已蜕变成能发电、能复绿、能利民的生态资产。这个项目的实践证明,废弃矿坑并非甩不掉的“包袱”——只要找对技术路径,用对发展模式,就能让生态修复与产业升级同频共振。

对于全国同类待修复的废弃矿山来说,昌江乌烈镇的探索如同一束绿色微光,它告诉我们,修复矿山不止“种树复绿”一条路,将生态修复与清洁能源开发相结合,既能让土地重获生机,又能创造可持续的经济价值。

未来,当更多这样的项目落地,或许会有更多“矿山伤疤”变成“光伏绿洲”,在守护生态的同时,为绿色发展注入更多动力。

责编:莫文

一审:莫文

二审:蒋宇

三审:田从梅

来源:华声在线·网站